校友佳音:恭喜段佳、肖玉兰、闵巧桥等荣获2023年度上海市自然科学一等奖

发布时间:2024-10-26

发布人:系统

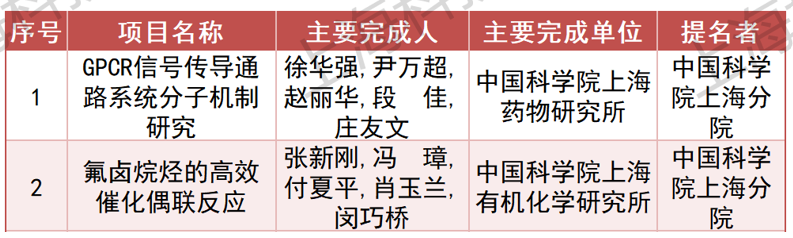

2024年10月23日上午,上海市科学技术奖励大会在沪隆重举行。会议揭晓了2023年度上海市科学技术获奖名单,共表彰214项(人)在科学技术领域做出杰出贡献的科研人员和团队。在公布的16项自然科学一等奖中,武汉大学药学院段佳、肖玉兰、闵巧桥等校友凭借其在自然科学领域的卓越研究成果,共同荣获2023年度上海市自然科学一等奖。

在获奖项目中,段佳、肖玉兰、闵巧桥等校友所在团队通过深入研究,解决了多个长期困扰学术界的难题,提出了具有前瞻性和创新性的科学理论和方法。

“GPCR信号传导通路系统分子机制研究”项目

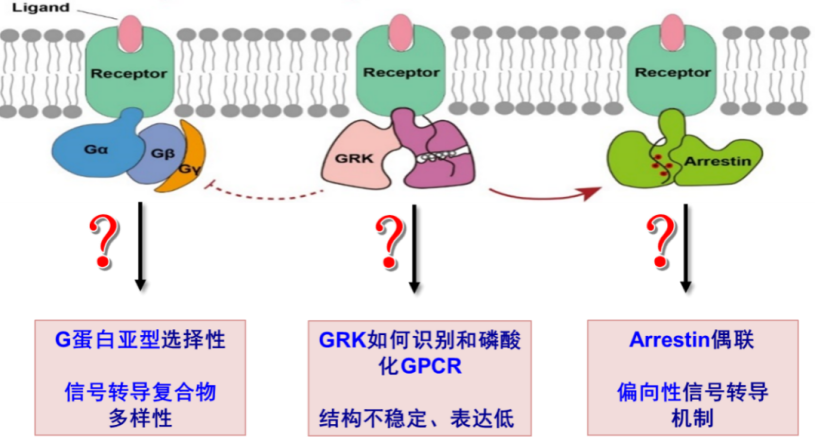

中国科学院上海药物研究所徐华强研究员领衔,尹万超、赵丽华、段佳和庄有文等团队成员共同完成的“GPCR信号传导通路系统分子机制研究”项目,突破性地解答了被称为 GPCR信号转导领域“珠穆朗玛峰”的三大基础科学问题,分别是GPCR如何选择性地与不同G蛋白亚型结合、GPCR如何与arrestin蛋白相互作用、GPCR激酶(GRK)如何识别和调控GPCR。

该团队还为新药开发开辟了新途径。例如,他们解析了多种与重大疾病相关的GPCR结构,包括与骨质疏松症相关的甲状旁腺激素受体(PTH1R)、与抑郁症相关的促肾上腺皮质激素释放因子受体(CRFR)、与2型糖尿病相关的GLP-1R等。这些结构为开发针对这些疾病的新型药物提供了重要线索,特别是团队首次揭示了GLP-1R与小分子激动剂的相互作用机制,为开发口服糖尿病药物指明方向。

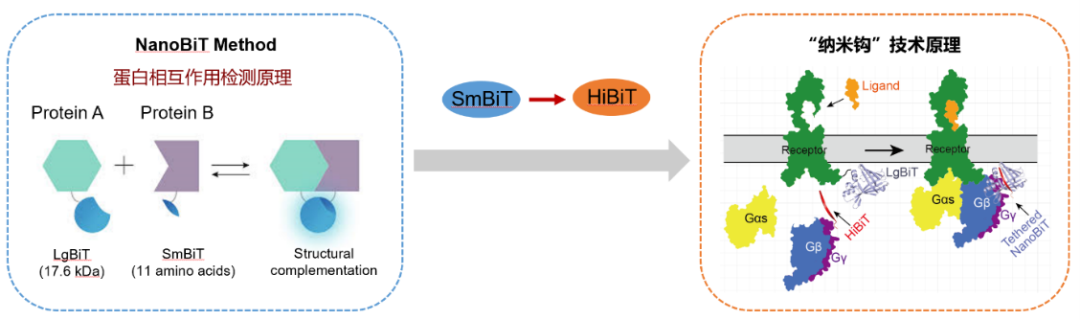

除此之外,该团队开发的“纳米钩”技术堪称GPCR结构研究领域的“瑞士军刀”。利用蛋白质互补技术,将小钩子(SmBiT)和大钩子(LgBiT)分别连接到GPCR和其相互作用蛋白上,当两者相互作用时,就会产生生物发光信号。这项技术巧妙地解决了GPCR复合物不稳定的问题,使得难以捕捉的瞬时相互作用变得容易观察。

未来,GPCR研究可能在新型生物标志物、基因治疗、个体化药物治疗、以及人工智能辅助药物设计等方面有望取得重大突破。

参与该项目的校友简介

段佳,2017年6月毕业于武汉大学药学院,获理学学士学位。2022年6月毕业于中国科学院上海药物研究所,获理学博士学位。2023年1月破格聘任中国科学院上海药物研究所研究员并担任课题组长、博士生导师。重点聚焦与代谢性疾病相关GPCR的结构与功能研究。目前已以第一作者或共同通讯作者身份在Nature(3篇)、Nature Reviews Endocrinology、Nature Communications、Cell Research等国际知名期刊发表论文近20篇,入选上海市东方英才领军项目、中国科协青年人才托举工程项目、中国科学院上海分院抢占制高点青年攀登计划、上海市青年科技英才扬帆计划、上海科技青年35人引领计划、上海创新创业年度十大案例、吴瑞奖学金等。

“氟卤烷烃的高效催化偶联反应”项目

中国科学院上海有机化学研究所研究员张新刚领衔,冯璋、付夏平、肖玉兰和闵巧桥等共同完成的“氟卤烷烃的高效催化偶联反应”项目,针对高效精准构筑含氟有机化合物的重要性和挑战性,面向高效利用氟资源的国家战略需求,将“氟化学”与“金属催化”有机结合,通过金属与配体的调控,深入系统研究了廉价含氟资源氟卤烷烃的二氟卡宾、亲电和自由基三种反应模式,发现了新机制和新反应,建立了高效催化体系,实现了氟卤烷烃的高效催化偶联反应。

取得的创新性成果包括:1)基于二氟卡宾模式,发现了“金属二氟卡宾偶联”新反应,提出了零价钯二氟卡宾亲核质子化历程,突破了传统认知,首次实现了廉价大宗化学品氟利昂-22的高效催化转化;通过调控钯金属价态实现了二氟卡宾亲核与亲电反应性调控,首创了基于二氟卡宾碳链增长的可控催化氟烷基化,实现了药物分子的快速多样性后期氟修饰。2)基于亲电模式,发展了钯、镍催化下氟卤烷烃交叉偶联反应新策略,突破了传统合成局限,解决了二氟烷基金属物种参与的催化循环难以被调控的问题,并应用于生物活性分子的高效简捷性合成,丰富了氟卤烷烃的反应类型。3)基于自由基模式,提出了“镍催化下配位导向的自由基串联烯烃双碳化”新策略,高效精准构筑了复杂含氟分子,为氟卤烷烃的高效转化提供了新路径。

本项目引领了近年来国内外催化二氟烷基化和金属二氟卡宾化学的研究。项目研究成果对有机氟化学和药物化学等领域具有重要意义,推动了有机化学学科的研究与发展。

参与该项目的校友简介

肖玉兰,1989年生,长聘教轨副教授。2011年6月本科毕业于武汉大学药学院;2016年7月博士毕业于中国科学院上海有机化学研究所,师从张新刚研究员,博士期间从事有机氟化学方法学研究;2019年10月至2024年4月于芝加哥大学化学系汤玮欣课题组进行博士后研究,从事酶定向进化与核酸化学生物学研究;2024年9月至今,在上海交通大学变革性分子前沿科学中心担任长聘教轨副教授、博士生导师、独立PI,从事化学生物学研究。肖玉兰课题组长期欢迎博士后,科研助理和研究生加盟,有意愿者请发邮件至xiaoyulan@sjtu.edu.cn咨询。

闵巧桥,1984年生,硕士,高级工程师。2008年6月毕业于武汉大学药学院,同年在武汉大学药学院攻读硕士研究生学位,2009年2月以武汉大学联合培养研究生身份加入中国科学院上海有机化学研究所张新刚研究员课题组从事基础科学研究,并于2010年6月在武汉大学药学院获理学硕士学位以及武汉大学优秀硕士毕业生奖励。2010年7月至今在中国科学院上海有机化学研究所张新刚研究员课题组任助理研究员、高级工程师等职,曾获得“上海有机所优秀职工”、上海市自然科学一等奖等奖励。

主要从事的研究领域为:(1)基于资源性含氟小分子的新反应、新试剂的开发和应用研究;(2)含18F生物探针分子的高效合成新方法和应用研究。

在有机氟化学研究方面开展了过渡金属催化基于廉价氟卤烷烃的多氟芳基化、二氟烷基化和金属二氟卡宾转移反应等多种反应的研究,发展了一系列高效构建结构多样性含氟有机小分子和复杂生物活性分子化合物库的新方法。其中,钯催化下基于廉价大宗化学品一氯二氟甲烷的芳基二氟甲基化反应研究受到了国际著名新闻评论杂志C&E News, Synthfacts和Molecule of the Week等报导,在Nat. Chem., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed. 等学术刊物发表论文20余篇,申请专利13项,授权专利2项,其中论文已被他人引用1600余次。

这些研究成果不仅为相关领域的科学研究提供了新的思路和方向,也为未来的技术创新和产业发展奠定了坚实基础。此次获奖的段佳、肖玉兰及闵巧桥等校友纷纷表示,他们取得的成绩与在武汉大学期间受到的高质量培养密不可分,将珍惜荣誉,再接再厉,继续在自然科学领域深耕细作,为推动科技创新和产业发展贡献智慧和力量。再次热烈祝贺获奖的所有团队!